Synthesis, vol. 32, núm. 1, e154, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X

Synthesis, vol. 32, núm. 1, e154, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

IdIHCS (UNLP-CONICET)

Centro de Estudios Helénicos (CEH)

Synthesis, vol. 32, núm. 1, e154, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X

Synthesis, vol. 32, núm. 1, e154, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Artículos

Del control de las emociones a la ejecución de la venganza: la cólera femenina en Tereo de Sófocles (Frr. 583; 589 R)

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar las emociones presentes en los fragmentos 583 (+ POxy 5292) y 589 R de Tereo de Sófocles. Ambos fragmentos se conservan en el Anthológion de Estobeo y nos interesa entenderlos en su doble valencia: por un lado, despojados del contexto del drama e insertos en la lógica interna que crea el antologista, funcionan como máximas, con valor generalizador; por otro lado, tienen un valor particular como partes sobrevivientes de una obra perdida y proporcionan información acerca de su trama, de algunos de los personajes que intervienen en ella, de las emociones que los atraviesan y del lenguaje utilizado, entre otros aspectos. Los fragmentos que seleccionamos para nuestro análisis se refieren al comportamiento de los personajes femeninos de esta tragedia y dan cuenta de su experiencia emocional -tema que nos ocupa muy especialmente- en atención a los hechos que les ocurren o describen. En primer lugar, resumiremos las propuestas acerca de la reconstrucción de la trama de Tereo, a partir de las fuentes que han sobrevivido de esta tragedia, para continuar con el análisis de su conservación y concluir con el estudio de las emociones en los dos fragmentos que hemos seleccionado para explorar en este artículo.

Palabras clave: Tragedia fragmentaria, Tereo de Sófocles, Estudio de las emociones.

From Control of Emotions to Execution of Revenge: Female Anger in Sophocles' Tereus (Frr. 583; 589 R)

Abstract: The aim of this paper is to analyze the emotions in fragments 583 (+ POxy 5292) and 589 R of Sophocles' Tereus. Both fragments are preserved in the Anthologion of Stobeus and we are interested in understanding them in their double valence: on the one hand, stripped of the context of the drama and inserted in the internal logic created by the anthologist, they function as maxims, with generalizing value; on the other hand, they have a particular value as surviving parts of a lost play and provide information about its plot, some of the characters involved in it, the emotions that run through them and the language used, among other aspects. The fragments we have selected for our analysis refer to the behavior of the female characters in this tragedy and give an account of their emotional experience -a subject that concerns us in particular- in relation to the events that occur or are described. First, we will summarize the proposals about the reconstruction of the plot of Tereus, from the surviving sources of this tragedy, to continue with the analysis of its conservation and conclude with the study of emotions in the two fragments that we have selected to explore in this article.

Keywords: Fragmentary Tragedy, Sophocles' Tereus, Theory of Emotions.

1. Tereo de Sófocles: conservación de los fragmentos

El tema y los elementos básicos de la trama argumental de Tereo de Sófocles pueden reponerse a partir de dos tipos de fuentes. Una probable hipótesis de la obra se ha preservado en el Papiro de Oxirrinco 3013, s. II o III e. c., que presentaría los elementos básicos de su trama1 y, además, se le han atribuido diecisiete fragmentos muy breves de variada procedencia. En 2016, el conocimiento de esta tragedia se vio enriquecido por la publicación del Papiro de Oxirrinco 5292, fechado por su editor, Slattery, en los últimos años del s. II e. c. El texto de este papiro se superpone en parte con el del fragmento 583, pero incorpora nuevos versos que lo ponen en contexto y agrega información novedosa sobre los personajes que intervienen en la escena.2

En líneas generales, aunque sin gran certeza, el argumento trágico podría ser reconstruido del siguiente modo: Tereo, rey de Tracia y esposo de Procne, viaja a Atenas para buscar a Filomela, a quien su hermana Procne extraña. En el viaje de regreso, Tereo viola a su cuñada y le corta la lengua para que no pueda denunciar este abuso. La tragedia de Sófocles, situada en Tracia,3 comenzaría en un punto previo al regreso de Tereo, lo que permitiría catalogarla de obra de nóstos -como, entre otras, Agamenón de Esquilo o Traquinias de Sófocles-, en la que las escenas iniciales prepararían su llegada.4 Quizás Procne apareciera tempranamente en la obra y seguramente contara con el apoyo de un coro de mujeres del lugar.5 A su regreso, Tereo mentiría a Procne acerca de lo sucedido con Filomela (ya sea sobre la causa de su mudez o relatando su falsa muerte).6 La mentira se revelaría más tarde, en una escena de anagnórisis por medio de un tejido a través del cual Filomela denunciaba el abuso,7 y es probable que un personaje masculino confirmara la verdad.8 A continuación, seguiría la trama de la venganza. Seguramente, las escenas en las que las hermanas llevaban a cabo el asesinato de Itis, hijo de Tereo y Procne, y el banquete en el que ellas le daban de comer a Tereo la carne del niño tendrían lugar fuera de escena. Quizás Procne y Filomela salían del palacio huyendo, perseguidas por un Tereo horrorizado luego de haber descubierto de qué se había alimentado. La mayor parte de los estudiosos coincide en que la acción culminaba con una escena de deus ex machina en la que alguna deidad relataba detalles de la metamorfosis en aves de los tres personajes.9

Con respecto a las vías de transmisión, diez de los diecisiete fragmentos atribuidos a Tereo -entre ellos los que hemos seleccionado para nuestro trabajo- se conservan en el Anthológion de Estobeo.10 Lupi (2021) retoma el concepto de “tradición mediada”, acuñado por Curnis,11 en referencia al material que provee Estobeo, con el fin de destacar que la tarea del editor y del estudioso de los fragmentos debe ser la de observar la mediación entre las reglas internas de dos ámbitos diferentes: el del autor que cita y el del que es citado. En la misma dirección, T. Fernández (2023, p. 2) plantea que “no alcanza con tomar los fragmentos como brillantes perdidos y recuperados, sin prestarle atención al modus operandi del antologista”. A partir de estas advertencias, consideramos necesario detenernos brevemente en las características de la fuente.

El Anthológion presenta una sucesión ininterrumpida de citas de autores originales, aunque puede tratarse de citas de segunda mano.12 Como señala Curnis (2019), el antologista nunca interviene para introducir una cita o para hacer un comentario; por lo tanto, resulta difícil definir su pensamiento cultural. Los textos individuales están separados por lemmata (entradas) y agrupados de acuerdo con su tema en diferentes capítulos. La estructura de la obra, los títulos de los capítulos y las entradas de la antología representan las únicas intervenciones autoriales de Estobeo.13 Al respecto, T. Fernández (2023, p. 2) destaca “la tendencia a tomar lo particular, pulirlo, sacarle las coordenadas del ubi y el quando” como una de las características de los modos de leer de la época posclásica, patrística y bizantina. El antologista selecciona los fragmentos que cita por el interés que representan en diálogo con el resto de los textos que integran cada capítulo, más que en relación con su contexto dentro de la obra de origen.14 Precisamente por el fin didáctico de la antología, la mayor parte de los textos citados tiene carácter de máxima: despojados del valor particular que podían tener en el texto del que formaban parte, los fragmentos adquieren un valor general y están orientados a guiar una acción.15 El doxógrafo se sitúa en una verdad a priori y trata de darle validez mediante el testimonio de autoridades pretéritas (Alesso, 2018, p. 9).

2. La representación de emociones trágicas en los fragmentos 583 (+ POxy 5292) y 589 R de Tereo de Sófocles

Como advierte Cairns (2019), cuando estudiamos las emociones, en todas las épocas y en especial en el mundo antiguo, es imprescindible tener en cuenta que las fuentes que analizamos están filtradas por las normas y la cosmovisión de las sociedades en que se originan.16 De acuerdo con lo planteado en el apartado anterior, en lo que respecta a nuestros fragmentos es necesario considerar un doble filtro, el del poeta trágico y el del antologista que seleccionó estos pasajes. Ambos operan, además, según las reglas de géneros literarios distintos y en relación con épocas diversas. Así conservados, estos fragmentos se encuentran en un espacio intermedio entre la generalidad de la experiencia compartida a la que apela la máxima y la especificidad del tratamiento sofocleo del mito. Es necesario tener en cuenta que, entre las distintas emociones que pueden haber aparecido en la tragedia, accedemos únicamente a las que están presentes en los fragmentos que el antologista seleccionó porque le interesaron para su florilegio. Por otro lado, partimos de la base de que un fragmento no es metonimia del todo y que la selección de Estobeo puede no ser la de los momentos más representativos de la tragedia.

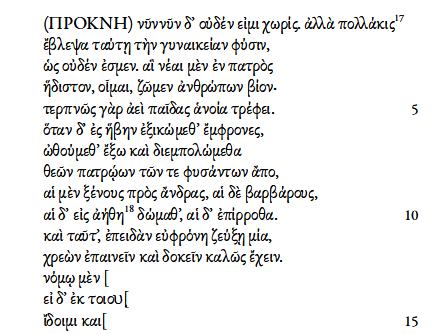

2.1 Sobre el control de las emociones: Fr. 583 (Estobeo 68.19) + POxy 5292

El primer tramo del fragmento (vv. 1-12) es citado en el capítulo 68 del Anthológion de Estobeo, que lleva como título ὅτι οὐκ ἀγαθὸν τὸ γαμεῖν (“Acerca de que no es bueno casarse”), el segundo de ocho capítulos dedicados al matrimonio. La mayor parte de los textos incluidos en este apartado se refieren al ser humano en general o muestran los males del matrimonio desde el punto de vista del varón. Dentro de este conjunto, nuestro fragmento tiene la particularidad de presentar, desde una perspectiva femenina, los males comunes del matrimonio.

Los primeros diez versos del fragmento se concentran en la experiencia compartida. El vocabulario que describe el matrimonio está atravesado por términos que expresan la idea de expulsión19 y contrasta con la pertenencia a un hogar familiar y con la niñez como una etapa de felicidad.

Los versos 11 y 12, el final de la cita que se conserva en Estobeo, son aquellos en los que se observa el carácter de máxima: se trata de una verdad general expresada a través de la fórmula impersonal χρεὼν (ἐστι). Vemos aquí que el vocabulario otorga parámetros de comportamientos esperados: ante una realidad adversa, la sentencia apunta a moldear el modo de percibir e interpretar (destacamos aquí el uso del verbo δοκέω) la experiencia de parte de una mujer casada y, por lo tanto, los modos de sentir y de vincularse con el esposo, con el matrimonio, con el lugar ocupado en la sociedad. Al mismo tiempo, se condicionan las posibilidades de nombrar: la acción que se impone es elogiar, ἐπαινεῖν, y no queda lugar para expresar ningún sentimiento que implique disconformidad. Por otra parte, la sentencia apunta a guiar una acción. Entendida de esta manera generalizante, la máxima del final del fragmento podría ser reformulada: “Como mujer casada, no expreses emociones negativas”. La experiencia compartida crea en este fragmento la imagen de una comunidad emocional,20 un nosotras, “la naturaleza femenina”, que se identifica a través de la normatividad afectiva.

La máxima coincide con los estereotipos de comportamiento femenino que se encuentran en distintas fuentes de la época clásica.21 El sometimiento de las mujeres implica que los parámetros virtuosos de comportamiento femenino son aquellos que se relacionan con modos de sentir vinculados a la sophrosýne, y se expresan a través de la serenidad, la calma y el silencio.22 Por otra parte, si tenemos en cuenta el destinatario varón de una antología con función pedagógica, la sentencia podría interpretarse incluso como un consejo relacionado con el control de la esposa.

Ahora bien, cuando leemos este fragmento como resto sobreviviente de la tragedia Tereo, podemos especular sobre el valor particular de las palabras en el marco del mito. Si bien nuestro análisis se concentrará en los primeros doce versos del fragmento, el texto conservado en el papiro (vv. 13-34) otorga información que permite inferir algunas cuestiones relacionadas con su contexto original. El hecho de que el personaje del pastor, que aparece en el diálogo que sigue al fragmento, utilice el término δέσποινα refuerza la hipótesis de que el fragmento pertenece a un discurso en boca de Procne. Por otra parte, se trataría del tramo final del discurso, solo restan cuatro versos de los que se conservan muy pocas palabras. A su vez, este parlamento está seguido por dos líneas de la Corifeo, lo que muestra que se trata de un discurso pronunciado en presencia del coro, a quien probablemente busque interpelar la primera persona del plural. Este dato resulta relevante porque, si Tereo siguiera la estructura de la mayor parte de las tragedias conservadas, el fragmento no pertenecería al Prólogo, como supuso una parte de la crítica,23 aunque sí es probable que formara parte de alguna escena temprana de la tragedia. Si bien no tenemos certezas, podríamos pensar que nos hallamos en una etapa de la obra en la que Procne espera aún a su hermana sin conocer cuál es su situación.24

En esta lectura que repara en un locutor individualizado, el fragmento adquiere nuevos sentidos. Ya no se trata de alguien que habla en abstracto desde su condición de mujer casada, sino de la situación específica del personaje de Procne. No contamos con el comienzo del discurso, pero quizás la mención de νῦν δ’ en el inicio del texto sea indicio de que el tramo anterior hablaba de otra etapa de la vida del personaje. La frase οὐδέν εἰμι χωρίς nos ubica en la situación de una mujer ateniense que se encuentra sola en tierra bárbara.25 Si bien en los primeros versos no se mencionan directamente emociones por su nombre, la expresión “nada soy” denuncia el estado de soledad y desolación del personaje, un sentido particularmente trágico de la desesperación.26 En el pasaje a la primera persona del plural, οὐδέν ἐσμεν, los males descriptos se vuelven males compartidos y la apelación a la compasión de las mujeres que escuchan se produce a partir de la experiencia emocional.27 Por otro lado, la alegría se ubica en la niñez, ligada a la necedad, ἁνοία. Konstan (2006, p. xii) advierte que Aristóteles y otros filósofos griegos sostenían que los animales y los niños pequeños no tenían emociones en sentido propio del término, dado que las emociones eran concebidas no como estados de agitación interna sino como dependientes de la interpretación de las palabras, los actos y las intenciones de los otros.28 Acorde a esta idea y en contraste con la inconsciencia de la infancia, en la experiencia del matrimonio que se describe a continuación aparece el adjetivo ἔμφρονες. La sensatez -casi diríamos la conciencia, el darse cuenta- aparece como condición para sentir, ligada aquí a la aceptación de experiencias negativas. Resulta relevante destacar que en los adjetivos que caracterizan tanto las casas como a los varones predominan lo extraño, lo bárbaro, lo ajeno y lo abusivo. Como ya señalamos anteriormente, el vocabulario usado para referirse al matrimonio expresa la idea de expulsión, a través de un orden impuesto por los hombres, pero en el contexto de la tragedia esta idea es aún más terrible, dado que se trata del alejamiento de Procne de la civilización, de su hogar ateniense. La falta de agencia de las mujeres es reforzada por el uso de la voz pasiva, ὠθούμεθ’ ἔξω καὶ διεμπολώμεθα, y por la metáfora del yugo habitual para designar la relación matrimonial.29 En medio de la descripción de semejante experiencia, la máxima (χρεὼν ἐπαινεῖν καὶ δοκεῖν καλῶς ἔχειν) muestra una tensión entre lo que se debería sentir y lo que se siente.30 Al mismo tiempo que se expresa la norma de control emocional, el contexto del mito permite inferir que las emociones que efectivamente están en juego en la obra no están lexicalizadas aquí. Usando el lenguaje convencional, Procne deja entrever una emoción transgresora de la norma. Si bien el lenguaje de las afrentas podría hacernos pensar en la cólera, resulta significativo que quede en la indefinición: aquello que no se permite ni siquiera es nombrado. En este discurso, el personaje responde al ideal de la buena esposa al silenciar lo que siente.

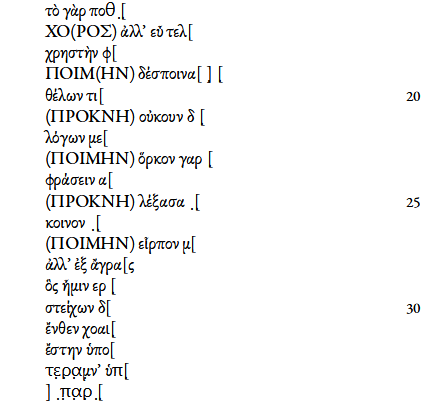

2.2. Sobre la ejecución de la venganza: Fr. 589 (Estobeo 20.32)

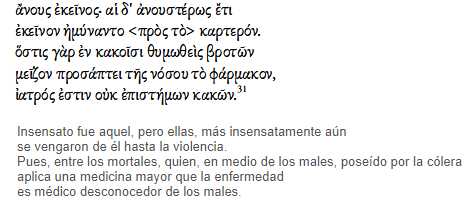

El fragmento 589 aparece citado en el capítulo 20 del Anthológion bajo el título περὶ ὀργῆς (“Sobre la cólera”). Leídos como máximas, los versos 3 a 5 están orientados a evitar las acciones de una cólera desproporcionada, μεῖζον … τῆς νόσου τὸ φάρμακον. Los primeros versos califican de ἄνους, insensato, a aquel que se aparte de la moderación. En diálogo con el resto de los fragmentos que componen el capítulo, este texto responde a la norma de comportamiento para los ciudadanos acerca de la necesidad de control de las emociones. La cólera,32 emoción fuertemente ligada al código de honor masculino, era concebida entre los griegos como una reacción ante un menosprecio inmerecido y, por lo tanto, estaba relacionada con las estructuras jerárquicas de estatus social.33 En ese sentido, la cólera de las mujeres era percibida como ilegítima.34

En esta máxima, θυμωθείς,35 en voz pasiva, posiciona al encolerizado fuera de la responsabilidad, y control, de la emoción que siente. El sujeto aparece, en cambio, como agente de su reacción a través de la metáfora del médico que debería evaluar correctamente la situación y aplicar la medicina adecuada. En esta imagen, la cólera produce un enceguecimiento que vuelve al médico temible porque, en vez de curar, enferma. La doble acepción del término φάρμακον, como “remedio” y como “veneno”, refuerza la idea de peligro. En el marco de la antología y tomada como guía para la acción, la máxima no posee marcas de género y parece aplicarse tanto a mujeres como a varones.

En diálogo con el resto de los fragmentos de Tereo, este texto ha sido ubicado por la crítica hacia el final de la tragedia y se ha conjeturado que puede haber sido pronunciado o bien por un deus ex machina o bien por un mensajero que reflexiona sobre eventos que narró anteriormente.36 En cualquier caso, se ubica en un momento posterior a la venganza planificada y ejecutada de manera conjunta por Filomela y Procne y al descubrimiento de Tereo de que ha sido alimentado con el cuerpo de su propio hijo.

El fragmento califica de insensatas,37 incluso más que el responsable de violación y mutilación, a las agentes de la venganza. Si bien contamos con escasos versos de la tragedia para pensar que se trata de un eco léxico significativo dentro del propio drama, ἄνους en este fragmento produce una resonancia con respecto al ἁνοία del fragmento 583. Si controlar emociones era un indicio de sensatez, permitir que se manifiesten sería carecer de ella.38

Mientras el fragmento 583 presentaba una norma de comportamiento ejemplar y dejaba entrever las emociones silenciadas que la misma conllevaba para la protagonista, en este fragmento encontramos el resultado de la transgresión de dicha norma. Procne y Filomela se apartan de la “ideal” comunidad emocional femenina al dar lugar a la cólera y ejecutar su venganza.

3. Algunas conclusiones

Si bien el título de la tragedia es Tereo, los fragmentos conservados parecen hacer hincapié en la perspectiva de los personajes femeninos y sus manifestaciones emocionales. Como señala Cairns (2022, p. 7), las emociones no son experiencias privadas, internas, subjetivas, sino que se sitúan social y contextualmente y se insertan en las categorías conceptuales de comunidades concretas. En relación con nuestros fragmentos, nos interesa destacar cómo las máximas, en Estobeo, despojadas del contexto original, muestran una normatividad en los modos de sentir, mientras que, leídas a la luz de la tragedia de Sófocles, las emociones aparecen en el marco de la historia mítica, atribuidas a personajes determinados, en situaciones específicas y con sentidos hasta contrapuestos.

Aunque contamos con pocos datos acerca del tratamiento sofocleo de este mito y la caracterización de sus personajes, los fragmentos analizados nos permiten pensar en un cambio de clima en el interior de la tragedia: una progresión que iría desde ideas más bien generales sobre el control de las emociones como norma de comportamiento para las mujeres casadas, a la transgresión de dicha norma, cuando las protagonistas del mito se dejan atravesar por la cólera y ejecutan su venganza. Una vez sancionada la norma, se sella de suyo la reprobación del comportamiento de las mujeres del mito.

La escasez del material conservado de esta tragedia nos conduce, más que a formular conclusiones, a proponer una serie de interrogantes: ¿cómo sería evaluada en la tragedia la cólera de Procne y Filomela?;39 ¿es posible pensar en un juicio unívoco acerca de la violación de la normatividad emocional o deberíamos pensar en un final ambiguo como el de Electra del mismo autor?; la cólera de Procne y Filomela ¿sería una cólera heroica, de restitución del honor40 o una cólera destructiva, entendida como exceso? Concluimos con las palabras de Easterling (2006, p. 3), en su consideración del teatro de Sófocles:

Our picture of Sophocles would be very different now if (instead of Ajax, Electra, Oedipus Tyrannus, Antigone) the best known plays of the Byzantine period, and thence of the modern world, had been (e.g.) Ajax the Locrian, in which the central figure is Ajax son of Oileus, who has violated Cassandra in the temple of Athena at Troy, or Thyestes in Sicyon, in which the story turns on Thyestes’s rape of his own daughter, Tereus about the Thracian King who rapes his wife’s sister, is punished by his wife by being given their murdered son’s body to eat, and is metamorphosed into a hoopoe, or the Lovers of Achilles, a satyr play taking the idea of homosexual love between the Homeric heroes as its starting point.

En este sentido, creemos que el estudio de los fragmentos incorpora, como señalan Coo y Finglass (2020), perspectivas nuevas sobre problemáticas familiares. En Tereo nos encontramos con mujeres encolerizadas que llevan a cabo su venganza colaborativamente, algo que no hubiéramos imaginado, a partir de las tragedias conservadas, como parte del universo sofocleo. El estudio de los fragmentos vuelve dinámica nuestra imagen de la tragedia griega y pone en evidencia que lo que llamamos Sófocles no es más que una visión fragmentaria de la obra del trágico.

Referencias

Alesso, M. (2018). Jámblico en Estobeo: doctrinas sobre el alma transmitidas por la doxografía. Anales de filología clásica, 1(31), 7-14. https://doi.org/10.34096/afc.v1i31.6136.

Allard, J. y Montlahuc, P. (2018). The Gendered Construction of Emotions in the Greek and Roman Worlds. Clio. Women, Gender, History, 47(1), 23-43.

Blanco C. (2024). The Frenzied Swallow: Philomela’s Voice in Sophocles’ Tereus. The Cassical Quarterly, 73(2): 565-578.

Burnett, A. P. (1999). Child-Killing Mothers. Sophocles' Tereus. En Revenge in Attic and Later Tragedy (pp. 177-191). Berkeley: University of California Press.

Cairns, D. (2019). Introduction: Emotion History and the Classics. En D. Cairns (Ed.). A Cultural History of the Emotions. Volume 1 (pp. 1-16). London: Bloomsbury.

Cairns, D. (2022). Emotions through Time. En D. Cairns, M. Hinterberger, A. Pizzone y M. Zaccarini (Eds.). Emotions through Time: From Antiquity to Byzantium (pp. 3-33). Tübingen: Mohr Siebeck.

Calder, W. (1974). Sophocles’ Tereus: A Thracian Tragedy. Tracia, 2, 87-91.

Casanova, A. (2003). Osservazioni sui frammenti del Tereo. En G. Avezzù (Ed.). Il drama sofocleo: testo, lingua, interpretazione (pp. 59-68). Stuttgart: Metzler.

Chaniotis, A. (Ed.). (2012). Unveiling Emotions: Sources and Methods for the Study of Emotions in the Greek World. Stuttgart: Franz Steiner.

Chaniotis, A. (2018). The Social Construction of Emotion: A View from Ancient Greece. Current Opinion in Behavioral Sciences, 24, 56-61. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.03.014

Chaniotis, A. (Ed.). (2021). Unveiling Emotions III. Arousal, Display, and Performance of Emotions in the Greek World. Stuttgart: Franz Steiner.

Chaniotis, A. y Ducrey, P. (Eds.). (2013). Unveiling Emotions II: Emotions in Greece and Rome: Texts, Images and Material Culture. Stuttgart: Franz Steiner.

Coo, L. (2013). A Tale of Two Sisters: Studies in Sophocles’ Tereus. Transactions of the American Philological Association (1974-2014), 143(2), 349–384. http://www.jstor.org/stable/43830266.

Coo, L. (2020). Greek Tragedy and the Theatre of Sisterhood. En P. J. Finglass y L. Coo (Eds.), Female Characters in Fragmentary Greek Tragedy (pp. 40-61). Cambridge: Cambridge University Press.

Coo, L. y Finglass, P.J. (2020). Introduction. En P. J. Finglass y L. Coo (Eds.), Female Characters in Fragmentary Greek Tragedy (pp. 1-16). Cambridge: Cambridge University Press.

Curnis, M. (2011). Plato Stobaeensis. Citazioni ed estratti platonici nell’Anthologion. En G. Reydams-Schils (Ed.), Thinking through Excerpts. Studies on Stobaeus (pp. 71–123). Turnhout: Brepols.

Curnis, M. (2019). Plutarch in Stobaios. En S. Xenophontos y K. Oikonomopoulou (Eds.), Brill's Companion to the Reception of Plutarch (pp. 171-186). Leiden-Boston: Brill.

Dobrov, G. (1993). The Tragic and the Comic Tereus. AJPh, 114, 189‐243.

Easterling, P. E. (2006). Sophocles: The First Thousand Years. Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement, Greek Drama III: Essays in Honour of Kevin Lee, 87, 1-15.

Fernández, C. N. (2022). Género y afecto: la cólera femenina en Lisístrata de Aristófanes. Phoînix, 28(1), 34-56.

Fernández, T. (2023). La lógica de la máxima en Eurípides y en Estobeo. Ponencia inédita presentada en el IX Coloquio Internacional CEH. Pensar la Antigüedad en Clave Contemporánea: Enfoques Interdisciplinarios y nuevos paradigmas. Universidad Nacional de La Plata.

Fernández, C. N. y Buis, E. J. (2022). Sentir y emocionar(se): aproximaciones al estudio de la afectividad en la Grecia antigua. Circe, de clásicos y modernos, 26(2), 15-44.

Finglass, P. J. (2016). A New Fragment of Sophocles’ Tereus. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 200, 61–85. http://www.jstor.org/stable/26603863.

Finglass, P. J. (2020). Suffering in Silence: Victims of Rape on the Tragic Stage. En P. J. Finglass, y L. Coo (Eds.), Female Characters in Fragmentary Greek Tragedy (pp. 87–102). Cambridge: Cambridge University Press.

Fitzpatrick, D. (2001). Sophocles' "Tereus". The Classical Quarterly, New Series, 51(1), 90-101.

Gambon, L. (Coord.). (2020). Un corpus olvidado: la tragedia fragmentaria y sus héroes. Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns.

Gena, S. M. (2023). Cuando el remedio es peor que la enfermedad: aproximaciones al fr. 589 de Tereo de Sófocles. En L. Casal Viñote, B. Maidana y F. Cristaldo Hidalgo (Eds.), Identidades en crisis: itinerarios y perspectivas. Actas del XXVI Simposio Nacional de Estudios Clásicos y II Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico (pp. 460-467). Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades.

Harris, W. V. (2001). Restraining Rage: The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Hourmouziades, N. C. (1986) Sophocles' Tereus. En J. H. Betts, J. T. Hooker y J. R. Green (Eds.), Studies in Honour of T B. L. Webster 1 (pp. 134-142). Bristol: Bristol Classical Press.

Jebb, R. C., Headlam, W. G. y Pearson, A. C. (Eds.). (1917). The Fragments of Sophocles. Cambridge: Cambridge University Press.

Kiso, A. (1984). The Lost Sophocles. New York: Vanguard Press.

Konstan, D. (2006). The Emotions of the Ancient Greeks: Studies in Aristotle and Classical Literature. Toronto: University of Toronto Press.

Litwa, M. D. (2018). General Introduction. En Hermetica II. The Excerpts of Stobaeus, Papyrus Fragments, and Ancient Testimonies in an English Translation with Notes and Introductions (pp. 1-25). Cambridge: Cambridge University Press.

Lloyd-Jones, H. (Ed.). (1996). Sophocles Fragments, Loeb Classical Library 483. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Lucas De Dios, J. M. (Trad.). (1983). Sófocles. Fragmentos. Madrid: Gredos.

Lupi, F. (2021). To Belong or not to Belong. En F. Montanari y A. Rengakos (Eds.), Trends in Classics. Supplementary Volumes, 105 (pp. 37-56). Berlin/ Boston: de Gruyter.

Mancuso, S. (2020). Una vicenda tracia: Tereo fra tragedia e politica. Frammenti Sulla Scena (online), 1(2). https://doi.org/10.13135/2612-3908/5701.

March, J. (2003). Sophocles’ Tereus and Euripides’ Medea. En A. H. Sommerstein (Ed.), Shards from Kolonos: Studies in Sophoclean Fragments (pp. 139-161). Bari: Levante Editori.

Maresca, V. (2012). Durmiendo con el enemigo. Una lectura de los fr. 583-584 de Tereo de Sófocles. Actas del V Congreso Internacional de Letras. Universidad de Buenos Aires. Disponible en: http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/CIL/V-2012/paper/viewFile/2475/1637.

Maresca, V. (2015). Tereo de Sófocles: un análisis del Pharos Poikilon (fr. 586) y la mêtis femenina. 7º Coloquio Internacional: Una nueva visión de la cultura griega antigua en el comienzo del tercer milenio: perspectivas y desafíos. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ ev.10054/ev.10054.pdf.

Maresca, V. (2016). Normas e innovaciones trágicas a la luz de la política exterior ateniense: una lectura de Tereo de Sófocles. En E. J. Buis, E. Rodríguez Cidre y A. Atienza (Eds.), El nómos transgredido. Afectaciones poéticas de la normatividad en el mundo griego antiguo (pp. 183-214). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

Mc Hardy, F. (2005). From Treacherous Wives to Murderous Mothers. Filicide in Tragic Fragments. En F. Mc Hardy, J. Robson y D. Harvey (Eds.), Lost Dramas of Classical Athens. Greek Tragic Fragments (pp. 129-150). Exeter: University of Exeter Press.

Meineke, A. (Ed.). (1855). Ioannay Stobaioy Anthologion. Ioannis Stobaei Florilegium. Lipsiae: B.G. Teubneri.

Milo, D. (2008). Il Tereo di Sofocle. Naples: D’Auria.

Olson, S. D. (2020). Methodological Reflections on the Text and Action of Sophocles’ Tereus (S. Fr. 583 + POxy. 5292). Logeion, 10, 168-186.

Radt, S. (Ed.). (1999). Tragicorum Graecorum Fragmenta. Vol. 4: Sophocles. Editio Correctior et Addendis Aucta. Göttingen: Vandenhoeck y Ruprecht.

Rodríguez Cidre, E. (2010). Cautivas troyanas: el mundo femenino fragmentado en las tragedias de Eurípides. Córdoba: Ediciones del Copista.

Rosenwein, B. (2006). Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca (NY): Cornell University Press.

Sartre, M. (2016). Les Grecs. En A. Corbin, J-J. Courtine y G. Vigarello (Eds.), Histoire des Émotions (pp. 18-63). París: Éditions du Seuil.

Sommerstein, A. H. (2020). Women in Love in the Fragmentary Plays of Sophocles. En P. J. Finglass, y L. Coo (Eds.), Female Characters in Fragmentary Greek Tragedy (pp. 62-72). Cambridge: Cambridge University Press.

Sommerstein, A. H., Fitzpatrick, D. y Talboy, T. (Eds.). (2006). Sophocles. Selected Fragmentary Plays. Volume I. Hermione, Polyxene, The Diners, Tereus, Troilus, Phaedra. Oxford: Aris y Phillips Classical Texts.

Welcker, F. G. (1839). Die griechischen Tragodienmil Riicksicht auf den epischen Cyclus 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Notas

Recepción: 30 julio 2024

Aprobación: 7 noviembre 2024

Publicación: 01 febrero 2025