Synthesis, vol. 32, núm. 1, e155, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X

Synthesis, vol. 32, núm. 1, e155, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

IdIHCS (UNLP-CONICET)

Centro de Estudios Helénicos (CEH)

Synthesis, vol. 32, núm. 1, e155, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X

Synthesis, vol. 32, núm. 1, e155, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Artículos

Infância e paideía na Atenas Clássica

Resumen: Neste artigo propomos refletir sobre a infância e a paideía na sociedade ateniense do período clássico (séculos V e IV a.C.). Partiremos da dificuldade da demarcação e conceitualização da faixa etária infantil entre os gregos e da sua visão social negativa para entender a importância das crianças em Atenas, para além da perpetuação do grupo doméstico e da pólis, pensando nas suas relações de afeto familiar e na sua socialização, através dos jogos e das brincadeiras infantis. As imagens atenienses pintadas em suporte cerâmico serão a documentação essencial para o presente estudo.

Palabras clave: Atenas clássica, Infância, Paideía, Imagens áticas.

Childhood and Paideia in Classical Athens

Abstract: In this article, we propose to reflect on childhood and paideia in Athenian society during the classical period (5th and 4th centuries BC). We will proceed to build an understanding of the importance of children in Athens, beginning from the difficulty of demarcating and conceptualizing the child age group among the Greeks, afterwords analysing their negative social perception. The importance of children will be considered beyond their usefulness in the perpetuation of the domestic group and the polis, attending to their relationships that involve family affection and their socialization, specially through children’s games and play. The Athenian imagery painted on ceramic media will be the essential documentation for the present study.

Keywords: Classical Athens, Childhood, Paideia, Attic Images.

E entre todas as criaturas selvagens a criança é a mais intratável –paîs pánton theríon1

A epígrafe com a qual iniciamos o presente texto nos remete à suposição de que Platão (427-347 a.C.), nas Leis (808d), possuía um certo desprezo pelas crianças, pois elas são pánton theríon, isto é, completamente feras, selvagens. Mas isso acontece, ainda de acordo com o filósofo, na mesma passagem, pelo fato de que a fonte da razão que existe na criança ainda ser indisciplinada. Certamente a “fonte da razão” a qual se refere Platão é a formação plena da cidadania. E tal formação implica no conceito de paideía, de educação, cultura. Assim, falta à criança a formação paidêutica.

A partir do exposto, propomos, neste texto, refletir sobre a infância e a paideía na sociedade ateniense do período clássico (séculos V e IV a.C.), tendo as imagens áticas pintadas em suporte cerâmico, datadas basicamente da segunda metade do século V a.C., como a documentação essencial para o presente estudo. Vale ressaltar que os textos imagéticos dialogarão com os literários de diferentes gêneros.

Assim como Daniel J. Vicente (2012, p. 15), também compartilhamos da visão de que o tema da infância não foi objeto preferido nas pesquisas da historiografia mais tradicional.2 Há um consenso de que o século passado marcou uma mudança nesse sentido e de que a infância e a juventude ganharam mais atenção como objeto de estudo dos historiadores e cientistas humanos, em um contexto mais amplo. A adoção nas Ciências Humanas e Sociais de que as idades da vida são eventos biológicos socialmente refletidos contribuiu para que a infância ganhasse atenção pelos pesquisadores ( Moraes &Lessa, 2020, p. 62; Moraes, 2013; Bourdieu, 2008). Consideramos que uma das grandes referências para a questão continua sendo a obra de Philippe Ariès História Social da Criança e da Família, cuja primeira edição data de 1960.3

Em um momento inicial, os estudos sobre a infância foram centrados nas relações entre pais e filhos; sendo incorporados às investigações sobre as mulheres e a família. As crianças passam, assim, a ser consideradas como objeto passivo dentro das estruturas familiares e sociais (Vicente, 2012, pp. 17-18; Sousa, 2019, p. 1). A década de 1960 propiciou a aderência dos estudos sobre a infância aos de gênero.4 Os trabalhos mais recentes, publicados nas décadas iniciais do século atual, têm incidido na percepção das crianças enquanto tais e não como os “não-adultos”. A ênfase se dá nas suas características próprias, com identidades socioculturais determinadas (Vicente, 2012, p. 18).

No que diz respeito ao mundo antigo, a situação não é tão diferente. A historiografia acabou por relegar as crianças e as mulheres ao plano secundário (Ferreira & Rodrigues, 2014, p. 87). Inicialmente, observamos que houve uma reprodução da visão predominante na documentação que equiparava crianças às mulheres e aos escravos (Ferreira, 2010, p. 147), como encontramos com clareza em Platão (República, 431c) e Aristóteles (Política, 1260a).5 Porém, não podemos deixar de lembrar que, ao contrário das mulheres e dos escravos, a condição inerente à infância é temporária (Ferreira, 2010, p. 147).

Ou ainda limitar a infância à fragilidade física e psíquica. Em Homero, vemos Telêmaco com dificuldades para lidar com adultos (Odisseia, III, vv. 21-24) e opondo a maturidade, consolidada pela paideía, à sua anterior fase de criança (XX, vv. 308-310):

Que ninguém

nesta casa ostente comportamentos vergonhosos!

Pois agora vejo e apercebo-me de todas as coisas, tanto

as boas como as más: antes não passava de uma criança (népios).6

A infância não é propriamente o período que mais se destaca na produção historiográfica contemporânea sobre o mundo antigo. Porém, dentre os trabalhos dedicados a essa fase da vida, o de Mark Golden se singulariza. Na década de 1990 ele propôs refletir sobre a vida pública e privada das crianças atenienses de 500 a 300 a.C. (Golden, 1993, p. 12). Interpretando documentos de naturezas diversificadas – literários e arqueológicos -, o helenista discute a maneira como os atenienses compreendiam as especificidades das crianças e apresenta aspectos plurais de seu cotidiano.

O autor mapeia os diversos conceitos helênicos utilizados para delimitar as fases de vida humana masculina. Em virtude da quase ausência de referências às meninas, iremos nos concentrar nos grupos infantis masculinos. Os conceitos elencados por Golden (1993, pp. 14-15) são: bréphos (recém-nascido), paidíon (lactente), paidárion (criança que pode andar e falar), paidískos e paîs (criança passível de ser educada), pállex ou boúpais ou antípais ou melléphebos (saído da meninice, semelhante a um menino), éfebos (entrar na adolescência, e seus equivalentes locais). Ainda contamos com: meirákion e meîrax (adolescência), neanískos e neanías (jovens).7 Porém, para designar “crianças”, o vocábulo paîs é o mais utilizado. Seu sentido se encontra associado a uma ideia de parentesco filial e, sendo comum aos dois gêneros, costuma ser aplicado para “filho” ou “filha”. É frequentemente evocado para se referir à genealogia de determinada personagem ou sujeito (Moraes & Lessa, 2020, pp. 64-65). A esse debate, acrescentamos ainda o termo népios, que pode definir a condição de “ser criança” em função da fala: ainda que a etimologia não esteja bem assentada nos dicionários.8

É importante ressaltar que os autores gregos nos ofereceram, no que se refere à distinção entre etapas da vida humana, diversas nomenclaturas que nem sempre são esclarecedoras ou mesmo coerentes (Ferreira, 2010, p. 92). O que de fato verificamos é que não há um termo específico para determinar a infância entre os helenos antigos (Golden, 1993, p. 14). Cabe enfatizar que, mesmo diante dessa indefinição, houve uma busca por uma sistematização de uma distinção acerca das etapas da existência humana. Sólon (séculos VII-VI a.C.), apresentou as idades da vida humana da seguinte forma (fr. 27 West):

A criança, menino ainda de tenra idade, a barreira dos dentes

que lhe nascera muda pela primeira vez em sete anos.

Quando a divindade leva ao seu termo um novo ciclo de sete,

revelam-se os indícios da puberdade a despontar.

No terceiro, quando os membros ainda crescem, o queixo

cobre-se de penugem e muda-se a flor da pele.

No quarto ciclo de sete anos, cada um atinge o cume

do seu vigor, que os homens consideram o topo da virtude.

No quinto, é tempo de o homem pensar no casamento

e de assegurar a geração futura dos filhos.

No sexto, para tudo está preparado o espírito do homem

e já não deseja, como antes, praticar ações reprováveis.

No sétimo ciclo de sete anos, o espírito e a palavra atingem o cume,

e também no oitavo –somando ambos catorze anos.

No nono, ainda tem vigor, mas são mais delicadas,

para uma grande virtude, a sua palavra e sabedoria.

Se alguém alcançar o décimo e dele preencher a medida,

não será fora de razão, se lhe chegar a hora da morte.9

O que fica evidente na passagem acima é que cada ciclo de sete anos é marcado por alterações que são físicas e intelectuais ocorridas na vida de um indivíduo do sexo masculino. Embora não tenhamos os vocabulários que se aplicam a cada um desses ciclos, o que podemos concluir é que, nas quatro primeiras fases da vida, da infância à juventude, as alterações são de ordem física, enquanto a vida adulta é definida pelas expectativas da sociedade em relação ao indivíduo (Ferreira & Rodrigues, 2014, p. 93) e acrescentamos, pela paideía.

Vale mencionar que contamos ainda com o esquema das idades da vida fornecidos por Hipócrates e transmitido por Fílon de Alexandria (séculos I a.C.–I d.C.). Tal esquema também se organiza em ciclos de sete anos cada e suas distinções estão baseadas em alterações fisiológicas no corpo humano (cf. Ferreira & Rodrigues, 2014, p. 94). De qualquer forma, a infância pode ser concebida, assim como Ariès afirma para o período medieval (2006, p. 18), como um período de transição que seria ultrapassado e cuja lembrança seria perdida. No caso do mundo grego antigo, esse período de transição conduz, se nos restringirmos ao masculino, ao cidadão pleno; e para tal a paideía se torna um instrumento tão relevante. Na República (423e), Platão afirma que os homens “se tiverem sido bem-educados e se tornarem homens comedidos, facilmente perceberão tudo isto, assim como outras questões que de momento deixaremos à margem (...)”.10 Aristóteles, na Ética a Nicômaco (1119a-b) reforça a mesma questão quando enfatiza que as crianças podem se perder na intemperança se não forem educadas na razão.

Em texto anterior, buscamos definir o conceito de paideía (Lessa, 2020, p. 55). De forma mais genérica, pode significar “educação e/ou cultura”, aparecendo associado à conduta que todo cidadão deveria seguir para ser considerado honrado e virtuoso junto à sociedade. Ao tentar defini-lo, Claude Mossé (2004, pp. 107-08) destaca ser esse um conceito amplo que englobava todas as atividades educacionais e culturais que passou por um grande desenvolvimento a partir da segunda metade do século V a.C. Etimologicamente, o termo está ligado a raiz pais, criança em grego. Abrange todo o processo educacional ateniense, consistindo em práticas intelectuais (como escrita e leitura), físicas (ginástica, caça), militares (efebía), além dos valores éticos que eram necessários a convivência em comunidade.

Podemos defender que o propósito máximo da paideía era a formação do kalòs kagathós (os “bem-nascidos”), do modelo de homem virtuoso pertencente ao grupo abastado da sociedade, portador da skholé –o tempo livre destinado aos exercícios das atividades em prol da pólis. Henri-Irénée Marrou (1990, pp. 77-78), um clássico no assunto, sintetiza tal ideia no conceito de kalokagathía, “o fato de ser um homem belo e bom”. O bom (agathós), corresponde ao aspecto ético, já o belo (kalós), à beleza física. Ressalta-se que o ideal da kalokagathía é de suma importante para a vida cívica na pólis (Spivey, 2004, pp. 56-57).

Neste texto iremos nos concentrar na fase anterior de aquisição da paideía formal pelas crianças; ou seja, ainda no ambiente do gineceu, junto das suas mães e amas. Até os sete anos os meninos atenienses e espartanos permaneciam vivenciando a sua infância no contexto doméstico. Após essa idade, a educação conjuntamente com a participação em rituais religiosos, se tornava um dos principais agentes de socialização e maturação dos jovens (Beaumont, 2021, p. 61). No que diz respeito à educação doméstica, Platão reconhece a importância das mulheres nesse processo, inclusive impondo sanções às crianças desobedientes. O personagem Protágoras, em diálogo homônimo, reforça que:

Começando de pouquinho desde pequeno, enquanto vive é a criança instruída nesse sentido. Desde que ela compreende o que se lhe diz, a mãe, a ama, o preceptor e o próprio pai conjugam esforços para que o menino se desenvolva da melhor maneira possível; (...) Se ele obedece, muito bem; caso contrário, como fazemos com as árvores inclinadas e contorcidas, são endireitadas por meio de ameaças e de processos violentos. (Platão, Protágoras, 325d)11

De acordo com Luana Sousa (2020, p. 86), “para castigar e amedrontar os menos obedientes, as mães e amas empregavam histórias muitas vezes assustadoras, como a de Lâmia, monstro feminino devorador de crianças”.

Passemos à interpretação de imagens pintadas em suporte cerâmico. Priorizaremos as temáticas que enfatizam a proximidade entre mães e filhos no ambiente doméstico e o cotidiano infantil das brincadeiras e dos jogos. Não nos esqueçamos de que o laço estreito que une mãe e filhos é sugerido de várias formas pelos artistas gregos (Klein, 1932, pp. 6-7). Enfatizamos que iremos priorizar no nosso corpus imagético o estilo de figuras vermelhas12, pois este era mais rico na representação da infância e as suas formas de figuração também variaram consideravelmente, diferente da situação dos vasos de figuras negras (Ferreira, 2011, pp. 72-5).

Questão relevante sobre as imagens infantis e que nos permite retornar ao debate acerca da concepção de inferioridade das crianças frente aos adultos, é o fato de serem comumente representadas como um adulto em tamanho diminuto, como uma versão em miniatura. Assim sendo, “a criança é um ser imperfeito, incompleto, em comparação com o adulto” e a sua distinção de um adulto nas imagens se dá pela estatura menor (Ferreira, 2010, p. 145; 2011, pp. 61, 67 e 75). Essa questão também não escapou à análise de Philippe Ariès (2006, pp. xiii, 17 e 18). Segundo o autor, até o fim do século XIII não existiam crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido.13

Vale ressaltar que o repertório imagético sobre a infância no mundo grego, assim como mencionado por John Oakley (2013, pp. 147 e 168), colabora para o aumento de informações sobre os primeiros anos das crianças atenienses do período clássico e sobre o seu cotidiano. O especialista chama atenção para o fato de que a aumento dos vasos com a temática infância, especialmente na segunda metade do século V a.C., e explica tal tendência como uma reação à perda de parte da população em virtude da peste que assolou Atenas ou da própria guerra do Peloponeso (Oakley, 2013, pp. 156-157).

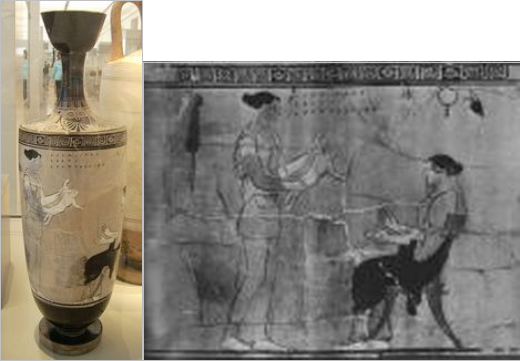

Passemos à análise das imagens que selecionamos.14 A primeira -Figura 1- apresenta um esquema cênico que é bastante singular nas cenas gineceu representando a relação entre mãe e filho, a saber: a mãe sentada recebendo o seu filho de uma personagem feminina que supostamente é uma ama. Assim como no caso da figura de número 2, essa imagem pode ser inserida no esquema iconográfico da kourotróphoi, “a que nutre, a criadora de jovens” (Ferreira, 2011, pp. 63 e 76; 2010, p. 141).15 Ou ainda, naquele que Joan Reilly (1989) intitula de “senhoras e amas”.16 Este grupo de imagens tem sido reconhecido como uma unidade iconográfica distinta, porém seu conteúdo e significados não se tornaram um foco de estudo propriamente (Reilly, 1989, p. 413).

No lékythos17 atribuído ao pintor Achilles temos a integração da mãe e filho em uma cena típica de interior de uma casa, haja vista o espelho, duas enócoas e um sákkos pendurados na parede, além da cadeira de encosto elevado; signos de interioridade. Pelos gestos e os movimentos, podemos defender que a cena se passa no mesmo quadro espaço-temporal, isto é, há uma interação sincrônica entre as personagens.

Nesse lékythos vemos uma personagem feminina sentada no centro da cena, ricamente adornada e com os cabelos presos. Sua posição em cena indica se tratar da esposa do referido oîkos e mãe da criança que se encontra na imagem. Ela usa uma túnica e um himátion preto, estando com as mãos estendidas ansiosa para receber o seu filho. Este usa amuletos diagonalmente em seu dorso e está com o braço esquerdo estendido para a mãe. Os olhares entre mãe e filho demonstram a intimidade que caracteriza tal relação. Em se tratando de um vaso usado em rituais funerários, podemos concluir que a proposta da imagem é eternizar o cumprimento, por parte da falecida esposa, da virtude feminina da maternidade (Lessa, 2004, p. 30).18

Diante da esposa temos uma segunda personagem feminina que, de acordo com nossa interpretação, é a ama. Ela está de pé, usa um péplos, e estende a criança em direção à mãe. Embora seja um bebê, a sua cabeça lembra a de um adulto (cf. Ferreira, 2011, p. 76). Talvez possamos reforçar a questão acerca da representação das crianças como adultos em tamanho diminuto.

Os jogos de olhares dos personagens são em perfil, forma mais comum na imagética grega, limitando a comunicação ao interior da cena e servindo de exemplo aos receptores da cerâmica.

Essa imagem, assim como a próxima –Figura 2–, revela a presença de gestos que codificam a relação mais próxima entre pais e filhos. Podem até ser representações particularmente escassas na cerâmica grega, mas em todas elas estão presentes certa ternura, como as cenas no interior do oîkos (Conde, 2015, p. 37).

Na próxima imagem –Figura 2– vemos um repertório cênico de intimidade entre mãe e filho próximo ao anterior. A cena é de gineceu (cf. Pomeroy, 1999, p. 97) e conta com a interação de quatro personagens. Duas mulheres –mãe e ama– uma criança e um homem adulto. O signo da barba confirma tal afirmação. Ele porta uma fita na cabeça, signo de vitória atlética, e um bastão, signo comumente de poder masculino e de exterioridade. A mãe, sentada em uma cadeira de encosto elevado, amamentando o seu filho, está vestida com péplos plissado, portando uma tiara no cabelo e uma pulseira no pulso esquerdo (cf. Pomeroy, 1999, p. 255). A outra personagem de pé, uma ama ou talvez uma pessoa da própria família, segura com a sua mão direita um fuso e mantém a esquerda suspensa como se fosse para retirar a lã que se encontra no cesto atrás dela. A cadeira e o cesto são signos claros de interioridade da cena. Vemos ainda dois galos numa situação agonística.

François Lissarrague (1990, pp. 231-232) ressalta que, nos vasos áticos, as imagens de maternidade são raríssimas –ver detalhe da figura 2; observação com a qual Sarah Pomeroy concorda (1999, p. 255). Como sabemos, há um repertório de imagens que associam mães e filhos, mas em sua maioria, essas cenas são de interior no gineceu. Há ainda um conjunto de imagens que trazem as crianças sozinhas brincando entre si. Quanto às cenas de amamentação, Lissarrague reforça que são excepcionais.

O personagem masculino adulto é provavelmente o pai da criança. Observamos que os três personagens adultos olham atentamente para ela. Os gestos de curvatura das cabeças e pescoços também indicam que a atenção é toda reservada ao bebê. Assim como no vaso anterior, a comunicação estabelecida em cena pelos jogos de olhares é em perfil. Logo, a imagem é um exemplo a ser seguido pelos receptores e a interação em cena não permite a participação do público externo.

Sarah Pomeroy (1999, p. 255) indica que a cena é mítica e que se trata do oîkos do personagem trágico Anfiarau.19 Observamos a sua esposa Erífile, seu filho Alcmeón e sobre a mulher que está fiando temos a inscrição Demonassa, filha de Anfiarau (Grimal, 2000, p. 8). Neste caso a personagem não seria uma ama. Mesmo em se tratando de uma cena mítica, contamos com uma mãe que cuida de seu filho com carinho, ao mesmo tempo que o amamenta (Sousa, 2019, p. 13).

A presença dos dois galos não pode ser esquecida na imagem. Dentre as características atribuídas por Aristóteles (História dos Animais. IV, 536 a) aos galos, ressalta-se o fato de o animal gritar/cantar após a vitória em uma luta. Assim, os galos simbolizam o espírito competitivo e a glorificação da vitória. Em sentido semelhante, na fábula “O cão, o galo e a raposa” (76), Esopo já havia destacado a capacidade dos galos para o canto, vejamos: “A noite passou e, ao nascer da aurora, o galo se pôs a soltar sua gritaria, como de costume” (cf. Lessa, 2023, p. 45). No caso da cena que estamos analisando, os galos aparecem lutando, o que pode nos remeter ao universo masculino da criança e ao que a família espera dele: força, coragem, competitividade.

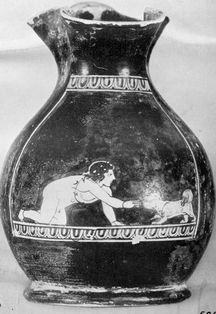

As próximas imagens -Figuras 3 e 4-, pintadas em duas chóes,20 fazem alusões ao cotidiano infantil, às brincadeiras e aos jogos. As chóes estão vinculadas à Anthestérias21 e, segundo Fábio Vergara Cerqueira (2011, p. 154), as crianças levavam suas chóes, forma minúscula de enócoa, na qual bebiam seu primeiro vinho aos três anos de idade, simbolizando sua integração pela mística dionisíaca à comunidade.

As chóes foram fabricadas em grande quantidade no último quartel do século V a.C., estando destinadas para servir o vinho. O repertório que normalmente decorava uma choûs era fixo: crianças a engatinhar nuas, portando amuletos ou sentadas na sella cacatoria; crianças mais velhas brincando sozinhas ou acompanhadas; crianças com seus carrinhos ou animais de estimação, etc. (Ferreira, 2011, p. 79).

Passemos à primeira imagem –Figura 3. Nela, temos representado uma criança ao centro, engatinhando em direção ao cachorro. A interação entre a criança e o animal doméstico é uma referência clara ao universo intimista do gineceu e ao âmbito masculino, pois o cão acompanha o cidadão nas atividades da caça, por exemplo.

Em se tratando de uma cena de interior, vale enfatizar que as crianças crescem no gineceu; divertem-se com brinquedos ou animais domésticos e participam de festas religiosas como a Anthestérias (Maffre, 1988, pp. 148-9).

Destacamos que nos poemas homéricos (cf. Ilíada, I. vv. 1-5) –testemunhos mais antigos da presença dos cães-, eles são descritos como ferozes, no limite do selvagem, mas sempre às voltas dos humanos; será no século V a.C., contudo, que uma mudança progressiva no papel dos cães como quase amigo do homem a melhor amigo do homem aparecerá na documentação (Dias & Borges, 2020, pp. 52 e 54).22

A criança no centro da cena porta uma coroa. É sabido que nas Anthestérias os meninos eram presenteados com uma coroa para usar na cabeça, um pequeno jarro conhecido como choûs e um pequeno carrinho. Também era nessa ocasião que eles pela primeira vez experimentavam o vinho (Garland, 2009, p. 94). Os brinquedos feitos em casa eram os recorrentes.22 Contamos com indícios arqueológicos de miniaturas de cavalos com rodas, barcos, piões, chocalhos e bonecas com os membros móveis, além de bonecas e animais de pano (Garland, 2009, p. 95; Flacelière, s/d, p. 104; Moraes & Lessa, 2020, p. 75). Acrescentamos também o ioiô.

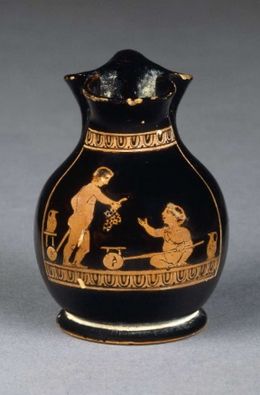

Apresentando um esquema cênico muito parecido com a imagem anterior, temos mais uma choûs –Figura 4. Eva Keuls (1993, p. 303) esquematiza os signos que frequentemente compõem o esquema cênico nas imagens infantis. Em algumas cerâmicas, os meninos são representados jogando, acompanhados de seus animais de estimação: cães, gatos, pássaros. Seu brinquedo favorito parece ter sido o carrinho de puxar, conforme vemos na figura 4. Porém, na maioria das imagens as crianças são mostradas em atividades que as preparam para as funções especificamente masculinas que tomarão parte em suas vidas futuras. Em várias delas, temos os meninos com idade suficiente para andar engatinhando.

Na cena temos dois meninos brincando. O da direita se encontra sentado no chão e estende sua mão direita para receber um cacho de uvas que o outro menino de pé, à esquerda, lhe oferece. Cada um usa uma coroa de lã na cabeça e o costumeiro cordão apotropaico cruzado no dorso. Ambos seguram na mão esquerda o eixo de um carrinho de brinquedo. No carrinho à esquerda está uma enócoa com uma coroa de flores em volta do pescoço; já no chão, à direita, está uma outra. Acima, há a inscrição kalós, podendo indicar a beleza dos meninos e/ou o status social ao qual pertencem.

Identificamos na imagem três signos que nos remetem diretamente ao ritual das Anthestérias, a saber: cacho de uvas, coroa de flores na cabeça dos meninos e as enócoas. Não podemos nos esquecer que as crianças se envolviam em uma série de brincadeiras ou jogos, pois, afinal, uma parte significativa da festa era destinada a elas. Elas tinham função importante por ser um culto de vegetação, uma vez que elas simbolizavam na comunidade os novos frutos, ela era a floração, o novo vinho (Cerqueria, 2011, p. 154).

Os gestos estabelecidos pelos personagens, assim como seus movimentos, evidenciam a interação entre eles. A representação em perfil nos remete, assim como nas demais imagens, ao estabelecimento de uma comunicação interna, servindo a cena de exemplo a ser seguido.

Não podemos deixar de considerar que as vivências da infância se refletiam em vários aspectos da vida cívica e política do mundo grego antigo, tanto na esfera privada quanto na pública; haja vista a participação das crianças nos rituais religiosos e a ideia de formação de cidadãos plenos por meio da paideía. Talvez nesse momento pudessemos recuperar uma ideia apresentada por Ariès (2006, p. xiii), quando se refere à arte medieval que representava a criança como um homem reduzido, a de que “a criança era portanto diferente do homem, mas apenas no tamanho e na força, enquanto as outras características permaneciam iguais”.

Porém, tentamos não tratar a infância como sendo uma construção retrospectiva de adultos que projetam seus próprios sentimentos e valores em suas imagens das crianças e da infância, conforme nos alerta Annemarie Ambühl (2007, p. 374).

Acabamos nos concentrando na fase da educação infantil tida como a não formal, isto é, a caracterizada pelo convívio familiar, período anterior à ida das crianças aos mestres, à inserção propriamente na paideía. Isto se deveu ao corpus documental, em especial, à cultura material. Nas imagens em suporte cerâmico predominam as cenas de afeto familiar com a criança ou as de jogos e brinquedos, majoritariamente em função dos rituais cívicos das Anthestérias.

Por fim, a relação entre afeto familiar, brincadeiras infantis cotidianas, processo educacional e formação de cidadania ficou nítida em nossa pesquisa. Os pais gregos nutrem a expectativa futura, no âmbito privado, de serem cuidados, na velhice, por seus filhos; já a pólis, no âmbito público, espera dessas crianças que sejam cidadão plenos e que vivenciem a koinonía.

Documentação escrita

Aristófanes. (2006). Nuvens. Trad. C. Magueijo. In Aristófanes: Comédias. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Aristóteles. (2007). Ética a Nicômaco. Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO.

Aristóteles. (2008). Política. Trad. Antonio C. Amaral & Carlos C. Gomes. Lisboa: Vega.

Aristóteles. (2006, 2008). História dos Animais. Trad. M. F. S. e Silva. 2 tomos. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da Moeda.

Esopo. (2013). Fábulas Completas. Trad. Maria Celeste C. Dezotti. São Paulo: Cosac Naify.

Homero. (2021). Odisseia. Trad. Frederico Lourenço. Lisboa: Quetzal.

Plato (1984). The Laws. 2 vols. Trad. R. G. Bury. London: William Heinemann.

Platão (1993). A República. Trad. M. H. da R. Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Platão (2002). Protágoras. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA.

Platão (2010). As Leis. Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO.

Referencias

Ambühl, A. (2007). Children as poets –Poets as Children? Romantic Constructiosn of Childhood and Hellenistic Poetry. In A. Cohen & J. B. Rutter (Eds.), Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy (pp. 373-412). New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens.

Ariès, Ph. (2006). História Social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC.

Bailly, A. (2000). Dictionnaire Grec-Français. Paris: Hachette.

Beaumont, L.A. (2021). Defining Childhood and Youth. A Regional Approach to Archaic and Classical Greece: the Case of Athens and Sparta. In L. A. Beaumont et al, Children in Antiquity: Perspectives and Experiences of Childhood in the Ancient Mediterranean (pp. 60-77). London: Routledge.

Bourdieu, P. (2008). A economia das trocas linguísticas. São Paulo: Edusp.

Calame, C. (1986). Le récit en Grèce Ancienne: enonciations et représentations de poètes. Paris: Meridiens Klincksieck.

Cerqueira, F. V. (2011). As Antestérias, um ritual carnavalesco de transgressão e afirmação da ordem social na antiga Atenas (séc. VI e V a.C.). Patrimônio e Memória, 7(1), 151-171.

Chantraine, P. (1983). Dictionaire Étymologique de la Langue Grècque. Histoire des Mots. Paris: E. Klincksieck.

Cohen, A. (2007). Introduction: Childhood between Past and Present. Hesperia Supplements, 41, 1-22.

Conde, M. M. (2015). Las edades de la vida: infancia y vejez a través de la iconografía griega. In A. Iriarte & L. N. Ferreira (Coord.), Idades e gênero na literatura e na arte da Grécia antiga (pp. 31-60). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Dias, C. K. B. & Borges, C. (2020). O melhor amigo... das crianças. Repensando o lugar social do cão na antiguidade grega. In C. D. de Souza & M. A. O. Silva (Org.), Morte e vida na Grécia antiga (pp. 47-78). Teresina: EDUFPI.

Ferreira, L. N. (2010). A criança na Grécia antiga: concepções, normas e representações. In A. C. Fonseca (Ed.), Crianças e adolescentes: uma abordagem multidisciplinar (pp. 137-172). Coimbra: Editora Almedina.

Ferreira, L. N. (2011). A representação de crianças na arte grega. In C. Soares; M. C. Fialho; M. C. A. Morán & R. M. I. Montiel (Coord.), Norma & Transgressão II (pp. 59-96). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Ferreira, L. N. y Rodrigues, N. S. (2014). Tornar-se adulto na Antiguidade Clássica. In A. C. Fonseca (Org.). Jovens adultos (pp. 87-130). Coimbra: Almedina.

Fonseca, C. F. (2011). A representação de crianças na arte grega. In C. Soares; M. C. Fialho; M. C. A. Morán & R. M. I. Montiel (Coord.), Norma & Transgressão II (pp. 59-96). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Garland, R. (2009). Daily life of the ancient Greek. Indianapolis: Hackett.

Flacelière, R. (s/d). A vida quotidiana dos gregos na época de Péricles. Lisboa: Livros do Brasil.

Golden, M. (1993). Children and Childhood in Classical Athens. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press.

Grimal, P. (2000). Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Klein, A. E. (1932). Child Life in Greek Art. New York: Columbia University Press.

Keuls, E. C. (1993). The Reign of the Phallus: Sexual Politics in Ancient Athens. Berkeley: University of California Press.

Lessa, F. S. (2004). O feminino em Atenas. Rio de Janeiro: Mauad X.

Lessa, F. S. (2020). Educação e cidadania na Atenas clássica. In A. Bueno; C. E. C. Campos & L. F. B. Assumpção (Org.), Falas na Rede: Ensino e Pesquisa em História e Educação (pp. 55-62). Rio de Janeiro: Sobre Ontens/UERJ.

Lessa, F. S. (2023). Corpos & ginástica na imagética ateniense. In L. F. B. Assumpção et al. (Org.), Encontros Transatlânticos. Diálogos Interinstitucionais em História, Patrimônio Cultural e Educação (pp. 33-49). Vassouras/RJ: Editora da Universidade de Vassouras.

Liddell, H. G. & Scott, R. (1992). An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press.

Lima, A. C. C. (2000). Cultura popular em Atenas no V século a.C. Rio de Janeiro: Sette Letras.

Lissarrague, F. (1990). A figuração das mulheres. In G. Duby & M. Perrot (Dir.), História das Mulheres: A Antiguidade (pp. 203-271). Porto: Afrontamento.

Maffre, J. P. (1988). A vida na Grécia clássica. Rio de Janeiro: Zahar Editor.

Marrou, H. I. (1990). História da Educação na Antiguidade. São Paulo: EPU.

Moraes, A. S. (2013). Curso de vida e construção social das idades no mundo de Homero (séc. X ao IX a.C.): uma análise sobre a formação dos habitus etários na Ilíada e Odisseia. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Niterói: UFF.

Moraes, A. S. & Lessa, F. S. (2000). Imagens da infância na Atenas Clássica. Romanitas, 16, 61-80.

Mossé, C. (2004). Dicionário da Civilização Grega. Rio de Janeiro: Zahar.

Oakley, J. H. (2013). Children in Archaic and Classical Greek Art: a Survey. In J. E Grubbs & T. Parkin (Eds.), Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World (pp. 147-171). New York: Oxford University.

Pomeroy, S. (1999). Diosas, Rameras, Esposas y Esclavas: Mujeres en la Antigüedad Clásica. Madrid: Akal.

Reilly, J. (1989). Many Brides: "Mistress and Maid" on Athenian Lekythoi. Hesperia, 58(4), pp. 411-444.

Romero, M. S. (2018). Cuerpos, infancias e identidades: Una mirada particular a las poblaciones prehistóricas. Revista de Arqueología, 30(2), pp. 134-146.

Sousa, L. N. (2019). Havia entre os atenienses do período clássico a ideia de infância? Uma possibilidade de análise do diálogo entre a cerâmica grega e a Filosofia. Revista de História da UEG, 8(2), pp. 1-19.

Sousa, L. N. (2020). Jogos e brincadeiras infantis na educação ateniense do Período Clássico. Romanitas, 16, pp. 81-100.

Spivey, N. (2004). The Ancient Olympics. Oxford: Oxford University Press.

Vicente, D. J. (2012). El estudio de la infancia en el Mundo Antiguo. In D. J. Vicente (Ed.), Niños en la Antiguedad. Estudios sobre la infancia en el Mediterráneo antiguo (pp. 15-29). Zaragoza: Prensa de la Universidad de Zaragoza.

Notas

Recepción: 30 octubre 2023

Aprobación: 20 diciembre 2023

Publicación: 01 febrero 2025